屈子书院讲坛第31期:北大教授干春松讲授儒家审美文化

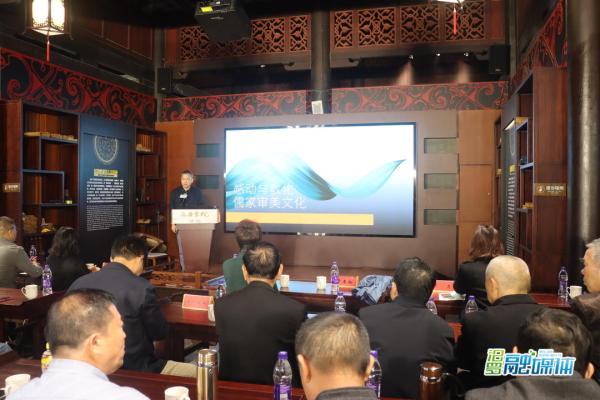

孔子曰:"兴于《诗》,立于礼,成于乐。"在中国传统社会中,礼、乐分别承担着什么样的功能?如何以情动人,以美化人?儒家审美文化的特点与现代影响是什么? 5月7日,汨罗屈子书院讲坛第31期开讲,北京大学教授、中华孔子学会常务副会长干春松受邀主讲《感动与教化:儒家审美文化》,带领我们共同领略儒家的礼乐教化与审美旨趣。

"我们从小被老师要求读屈原的诗,也背过《国殇》的片段。读屈原的诗歌,就能感受到感动和教化,所以我对屈原保持着一种崇敬和亲切的心理。"一开讲,干春松就表达了自己对屈原的敬佩与感怀,"要是屈原被流放到现在的汨罗,在美丽的屈子书院里讲学,可能会是另外一种人生。"

干春松教授讲解《感动与教化:儒家审美文化》

干春松教授讲解《感动与教化:儒家审美文化》

干春松教授通过《礼记·乐记》和《周易·系辞》里面讨论的问题,生动地阐释了孟子这样的古代人是怎么听音乐的?乐是怎么打动我们的?到底什么样的东西才能持续地感动我们?从而引申提出教化最有效的方式是引导而非强制,这样的方式就在礼乐中。中华文明是礼乐文明,礼就是秩序,是生活中的规则,而礼乐文明里用趣味、活泼的表现方式,就是音乐。

干春松教授举例,在西方主流国家对中国进行各种各样的科技、经济遏制的大背景下,法国总统马克龙访问中国,习近平总书记专门陪他到广州,听古琴音乐《流水》,希望中法两国之间的友好共鸣,这是中国人的礼乐文明表达方式。联系到之前更有名的音乐《韶》和《武》,孔子用尽善尽美和尽美未尽善的评价,通过评价音乐来评价政治,把感动与教化传递在音乐中。他认为,儒家的经典系统也是一部教化的系统,《论语》中提出一个重要思想,就是"志于道,根据于德,依乎仁,游于艺" ,以道为方向,以德为据点,以仁为根基,以六艺为技艺,这是孔子的教学纲领,儒家通过这样的纲领,来培养人格,树立远大正确的志向,打开人生的格局。

!/ignore-error/1&pid=20844412) 屈子书院讲坛

屈子书院讲坛

儒家的美学还强调寓教与乐,因此其艺术追求强调文以载道,这些原则在《论语》中已经确定。讲堂上,干春松教授通过《论语》《礼记·乐记》《荀子·乐论》等经典,讨论儒家以情动人,以美化人的审美特征。并结合大量的绘画和诗歌作品,来呈现儒家审美文化真善美结合的传统以及现代影响。

北京大学哲学系教授、中华孔子学会常务副会长干春松授课

北京大学哲学系教授、中华孔子学会常务副会长干春松授课

干春松教授还提出,中国传统的美学,如果以儒家的态度来看,是更强调教化的,如果从佛教和道教的态度来看,更强调于内心的欣赏。这两种精神的源头结合起来,又可以追溯到屈原。屈原作品中奇幻瑰丽的文字带给我们感动,他的壮怀激烈带给我们教化。屈原是游离于道家和佛教之外的,但他的精神恰巧代表中国现代美学的精神,即我们既要有优美的形式,也要有浑厚的社会责任感。

讲座后,干春松教授还就审美与个人成长、成才的关系,以及在现代教育中如何加强美育教育、传承和发展屈原文化进行了现场解答。

长沙理工大学设计艺术学院教授、汨罗屈子书院执行院长王琦主持讲坛。市委常委、市纪委书记、市监委主任许义中,市人大常委会副主任、总工会主席易红出席。市委宣传部、汨罗屈子书院相关负责人及文化界人士、文化爱好者到场聆听,凤凰网湖南频道同步直播,线上观看人次超40万。